カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (7)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (6)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (6)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (6)

- 2022年12月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (21)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (8)

- 2022年2月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (5)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (5)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (7)

- 2019年9月 (2)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (14)

最近のエントリー

HOME > ふぇいすブログ > 成績アップのコツ > 塾は休むな!「休むと3倍損⁉」塾に通って成果を出すためには?

ふぇいすブログ

塾は休むな!「休むと3倍損⁉」塾に通って成果を出すためには?

ふぇいすの中1・中2集団指導本科では、週2回、英語と数学の授業を行っています。

各教科1時間ずつ、週合計4時間の学習時間です。

週1回の授業では、内容をすぐに忘れてしまったり、

宿題をしなかった場合にまったく定着しないことが多いため、

週2回の授業を設定しています。

ご承知の通り、勉強は一度や二度授業を聞いただけでは身につきません。

中学生レベルの英語や数学の仕組みは決して難解ではありませんが、

理解を定着させるには繰り返しの練習が不可欠です。

しかし、

どうしても塾を休む生徒が出てきます。

ここで知っておいてほしいのは、

「塾を1回休む=1回分の損失」ではないということです。

授業を休むと、その回の内容を聞けないのはもちろんですが、

前回出された宿題の解説も聞けず、

そもそも宿題自体をやっていないケースも多く見られます。

つまり、

「宿題をやっていない」+「その解説を聞けない」+「今回の授業も聞けない」と、

1回の欠席で3つの学習機会を失うことになるのです。

もちろん、体調不良の際は無理せず休んでください。

ただし、まずは体調を崩さないように日頃から管理することが大切です。

塾を休まない努力も、実力の一部です。

成績が伸びている生徒や成果を出している生徒は、基本的に塾をほとんど休みません。

特に遅刻や欠席がない生徒は、長期的に見て確実に成果を上げています。

睡眠も非常に重要ですが、それについてはまた次回お話しします。

大学受験までの限られた時間の中で成果を上げるためには、

机に向かって勉強するだけでなく、

体調管理も含めた「戦略的な学習姿勢」が求められます。

今回は、そんな大切な視点についてのお話でした。

旅に出て、駅弁を食べるのは楽しみ💕

カテゴリ:

2025年7月14日 14:00

同じカテゴリの記事

高3 公募推薦入試直前 私大対策模試が返ってきた!

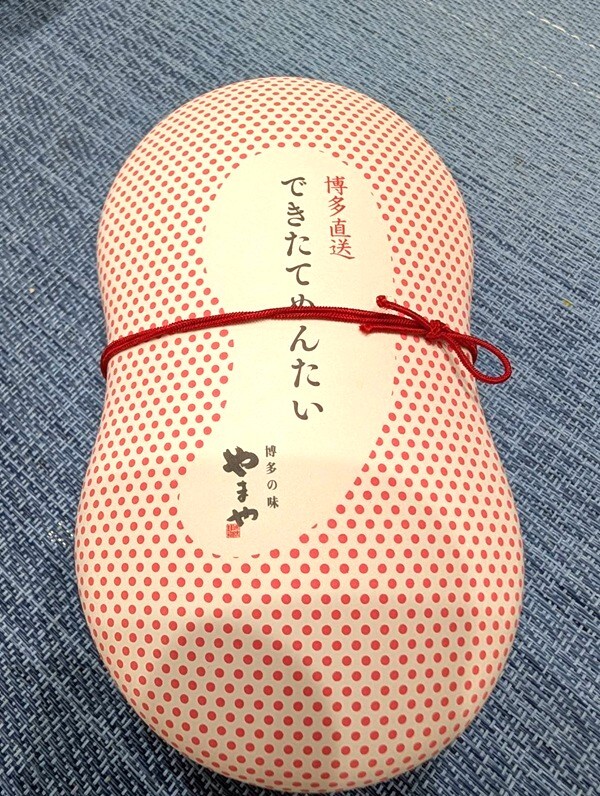

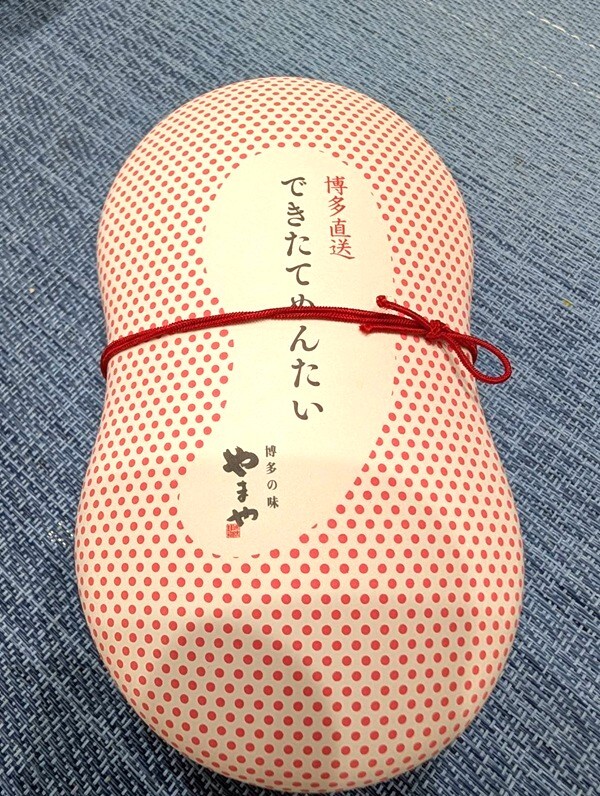

できたてめんたい・・・・生めんたいこ??

たらこのような・・・

なめらかなお味・・・

高3の私立大学対策模試の結果が返ってきました。

私立大学の公募推薦がもうすぐ始まります。

模試が返却されたらやるべきこと

模試の返却は、ただの結果確認ではなく

「次の一手」を考える絶好のチャンスです。

公募推薦入試が迫っている今、

模試結果を最大限に活かすためのステップを整理してみましょう。

模試返却後にやるべきこと

① 結果の分析:点数だけでなく「中身」を見る

- 科目別・分野別の得点を確認

→ どの科目・分野が得意か、苦手かを明確に。

- 設問ごとの正誤チェック

→ ケアレスミスか、理解不足かを分類。

- 時間配分の振り返り

→ 時間が足りなかった原因を探る(解く順番?迷いすぎ?)

② 志望校とのギャップを把握する

- 志望校の過去問と模試の形式を比較

→ 出題傾向や難易度に差があるかを確認。

- 模試の偏差値と志望校の目安を照らし合わせる

→ 推薦に向けて「あと何点必要か」を具体化。

③ 優先順位をつけて対策を立てる

- 苦手分野の克服計画を立てる

→ 例:「英語長文の語彙力強化」「現代文の選択肢の根拠探し」

- 推薦対策の準備を始める

→ 小論文・面接対策は早めに着手。志望理由書の下書きも◎

④ 模試の解き直しをする

- 間違えた問題をもう一度解く

→ 解説を読んだ後、時間を空けて再挑戦。

- 正解した問題も「なぜ正解か」を確認

→ 偶然の正解を防ぐため。

⑤ 学校や塾の先生に相談する

- 模試結果をもとに進路相談

→ 推薦の可能性、併願校の選定など。

- 面接練習や小論文添削をお願いする

→ 第三者の視点が大きな武器に。

公募推薦に向けて意識したいこと

- 「志望理由」の説得力を高める

→ 模試の結果や学びの姿勢をどう結びつけるか。

- 「人物評価」も重視される

→ 模試の努力や改善のプロセスを面接で語れるように。

模試は「合否の予言」ではなく、

「成長のヒント集」です。

結果に一喜一憂するよりも、

次の行動にどうつなげるかが勝負。

もし志望理由書や面接対策の文章を一緒に練りたいときは、

いつでも声をかけてくださいね。

2025年9月 9日 14:00

中学生男子のお母さん、頑張りすぎです!

2学期が始まり、少しずつ生活のリズムが戻ってくる頃ですね。

2学期が始まり、少しずつ生活のリズムが戻ってくる頃ですね。

この暑い夏を越え、中学生男子は背もぐっと伸び、肌もこんがり日焼けして、

ちょっとまぶしいくらいに”イケメン化”が進んでいるころかもしれませんね?!

中学生男子は見た目こそ大人びてきますが、まだまだ“お母さん頼り”な部分が多いもの。

つい先回りして、子どもが失敗しないように、

「忘れ物ない?」「宿題やった?」と声をかけすぎていませんか?

本人はいっぱしの口をきいて、一人前のつもりだけれど、

実際はほんとに頼りないし、お母さんの目から見ると欠陥だらけですよね?!

だからこそ、わが息子が、失敗して落ち込んでいる姿を見るのはつらい 。

。

さらに、お母さん自身も、遅刻や忘れ物は親の責任と思われてしまうのでは・・・と、

世間様に向けた責任感を背負ってしまいがちです。

でも、良かれと思って先回りし、すべてに手を出してしまうと

子どもは“自分で考える”機会を失ってしまいます。

やってあげることが続くと、子どもは「やらなくても済む」と学んでしまい、

勉強だけでなく、身の回りの生活面でも「誰かがやってくれる」と思い込み、

自立心が育ちにくくなります。

失敗してもいいんです。(命が関わらない限り)

忘れ物をして恥ずかしい思いをすることも、成長の一部。

子どもにとっての大切な経験です。

お母さんの優しさが、時に「やらなくても済む快適ゾーン」を作ってしまい、

子どもの成長を止めてしまうこともあるのです。

この2学期は、ほん少し“手放す勇気”を持って、見守るスタンスに挑戦してみませんか。

2025年9月 3日 15:53

模試が返ってきたら、どうすればよいか?

模試が返却されたあとは、

「結果を見る」だけで終わらせず、

次につながる行動を取ることが合格への近道です。

ここからが本番!という気持ちで取り組んでください。

ステップ①:自己分析を深掘りする

得点・偏差値・判定は“入口”にすぎない

合否判定に一喜一憂せず、

「どの科目で何点足りなかったか」

「どの分野が弱かったか」を冷静に分析。

ミスの種類を分類する

・知識不足(知らなかった)

・理解不足(わかっていたつもり)

・ケアレスミス(計算・読み間違い)

・時間配分ミス(最後まで解けなかった)

・正答率の高い問題での失点に注目。

他の受験生が正解している問題を落としていたら、優先的に復習すべきポイントです。

ステップ②:復習と解き直し

・間違えた問題は“解説を読む前に”もう一度解く

自力で解けるかを確認することで、理解度が明確になります。

・「弱点ノート」を作る

間違えた理由・解法のポイント・次回の対策を記録。

模試ごとに1枚にまとめると見返しやすいです。

・なんとなく正解した問題もチェック

勘で当たった問題は、次回落とす可能性大。

根拠を確認しておきましょう。

ステップ③:学習計画に落とし込む

・模試結果から“次の目標”を設定

例:「英語長文の時間配分を改善」

「数学の図形問題を週5問解く」など、具体的な行動に落とし込む。

・苦手分野を優先的に補強

模試は“教材”でもあります。

解説冊子を使って類題を解く、参考書で該当単元を復習するなど。

・次回の模試を“リベンジの場”にする

「前回のミスを潰す」

「得点を○点伸ばす」など、明確な目標を持って臨むと成長が加速します。

習慣化のコツ

模試の復習は3日以内に終わらせること!!やるしかない!

以上、模試が返却されたら具体的に行動することを取り挙げてみました。

問題を解くことでわからなかったら、聞いてくださいよ!

先生を使ってね!

モチベーションを上げたかったら、塾に来て先生たちと話して!

勉強しようって、ぐんぐん気分が盛り上がってくるよ

自習室に来て、

机に座って、

まず、シャーペンを持って

始めていこう!

「次頑張る!」では、全然あきませんで!

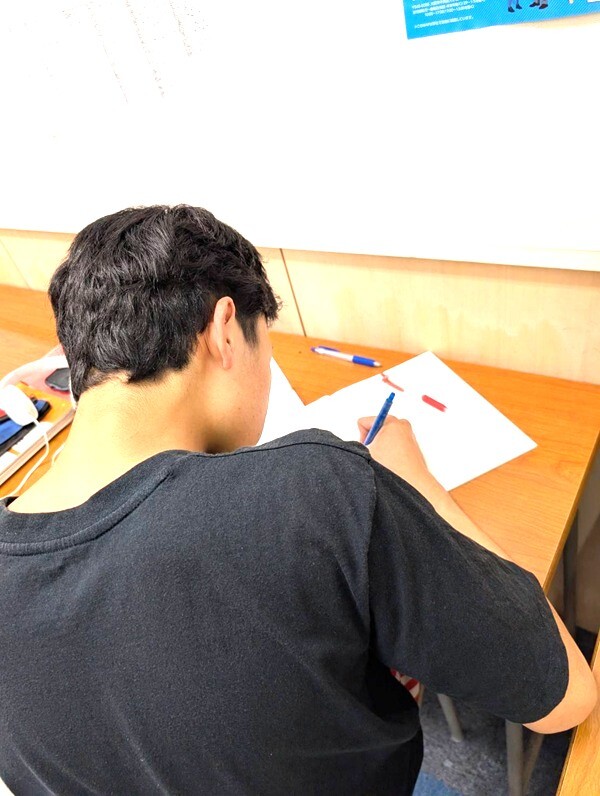

⇩ 前向きなコメントと行動する高校生 I君 です。

2025年7月12日 19:42

ためになる!塾の先生との懇談の活用のしかた

塾の懇談は、単なる成績確認の場ではなく、

子どもをよりよくサポートするための「作戦会議」みたいなものです!

忙しいなか、せっかく時間を割いて懇談に参加されるのですから、

保護者の方にとっても実りある時間にしてほしいですね。

では、懇談に際してのポイントをご紹介します!

目的を明確にする

- 「何を知りたいか」「何を相談したいか」を事前に整理しておいてください。

(例:学習習慣、得意・不得意、家庭での声かけなど)

学習塾faithでは、懇談に先立ち、懇談案内でお伺いをしていますので、ぜひご記入してお知らせください。

- お子さんの性格や家庭での様子も伝えることで、先生との情報のギャップが埋まります。

普段の様子も教えていただくと、今後私たちもより効果的に接することができます。

データを活かす

- 成績表や模試の結果がある場合、どこに伸びしろがあるかを先生と一緒に分析します。

- 数字だけでなく、「どんな問題でつまずいたのか」「勉強への取り組み方」にも注目してください。

先生の話を引き出す

- 「どんなタイプの生徒として見えていますか?」

「授業中の様子は?」と先生の視点を聞いてみると、子どもの意外な一面がわかることもあります。

子どもは、お家の中で見せる顔と、外に見せる顔では違ってきていることも多いです。大人になっている証拠です(^^♪

- 「おすすめの勉強法は?」など、先生が日頃から見ている他の生徒の事例も参考になります。

先生は喜々として話しだしますよ!

相談した内容をアクションに変える

- 懇談後に「今日は〇〇について話した」「今後は△△をやってみよう」とメモしておくと、

家庭でのサポートにも役立ちます。

- お子さんにも懇談の内容を共有して、

「○○先生はこういうふうに見てくれてるよ」と励ましの言葉につなげるのも効果的!

懇談は「話しに行く」というより、「一緒に考える」時間にすると、塾との連携がぐっと深まりますよ😊

懇談前にチェックリストや質問リストを作っておくと効果的ですね。

懇談が終わったあとこそ、家庭でのサポートの出番です!

では、先生から得た情報を活かして、学習の習慣づけやモチベーションアップにつなげていきましょう 💡

おうちでぜひ実行してください。

●学習環境を整える

- 静かで集中できる場所をつくる(時間帯によって「集中ゾーン」を決めるのもおすすめ)

- スマホの使用時間や、ゲームとのバランスを一緒にルール化する

●学習習慣づくりをサポート

- 先生と話した「勉強スタイル」に合わせて、スケジュールを見直す。

(例:苦手科目は短時間でも毎日触れる、得意科目は挑戦問題を取り入れる)

- 一緒に「小さな目標」を立てて、達成したら褒める!達成感が次の行動につながります。

声かけの工夫

- 懇談の内容をもとに、「先生こう言ってたよ、頑張ってるね」と具体的に認める

- 試験や模試に向けて、ただ「勉強しなさい」ではなく「何から始めようか?」と問いかけてみる

教材・取り組みの選び直し

- 先生が勧めた教材や学習法があれば、試しに取り入れてみてください。

一緒に本屋さんへ行くのも良いですね。

- お子さんに「自分で選ばせる」ことで、学習への主体性もアップします。

学習だけじゃないサポートも

- 睡眠や食事、ストレス管理も学力に影響します。休む勇気も大切!

- 時には「勉強以外の話」を聞いてあげることで、安心感が生まれます。

懇談は「終わってからがスタート」

家庭での応援が、塾との連携をさらに強くしてくれますよ😊

一緒に生徒の成績を上げていきましょう!

2025年7月 4日 18:00

大人になっても勉強するよ!

中学2年生から質問されました。

「大人って勉強しなくてもいいの?」

少なくとも、私は、毎日本を読んでいますし、

新しい情報をどんどん取り入れている気でいますので、

「大人も毎日学んでるよ」と

答えましたが・・・・。

大人になると、

日常の仕事や家事に追われて

「学ぶこと」や「読むこと」から遠ざかってしまう人が少なくありません。

でも、読書や勉強は、

年齢を重ねるほどに深みを増し、

人生を豊かにしてくれるものです。

読書は、

自分の知らない世界や考え方に出会える最高の手段です。

たった1冊の本が、

ある一言が、

自分の考え方や行動を変えることだってあります。

忙しい日々の中でも、

本を開く時間は、

自分と向き合う大切な時間です。

また、

勉強することは

「変わり続ける力」をくれます。

社会や技術は日々変化しています。

その中で、

自ら学び続ける人は、

柔軟に考え、前向きに行動できます。

新しい知識を得ることは、

自分自身をバージョンアップすること。

好奇心さえあれば、人生はいつでも進化できるのです。

学びに「遅すぎる」はありません。

読書も勉強も、

大人になった今だからこそ、

深く味わえる喜びがあります。

ただ、勉強の仕方は大人になると、変わってきます。

検定や資格の勉強ならまだしも、

やみくもに覚えたり、書きなぐったりした学生時代とは違い、

これまでの知識を基に、

頭の中のネットワークを広げて、

つなげていくようなイメージで、

知見を増やしていきましょう!

大人たちよ、子どもと一緒に勉強しましょう!

そして、これからも進化し続けましょう!

子どもの前で、読書したり、勉強したりしてくださいね!!

2025年6月30日 14:20