カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (7)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (6)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (6)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (6)

- 2022年12月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (21)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (8)

- 2022年2月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (5)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (5)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (7)

- 2019年9月 (2)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (14)

最近のエントリー

ふぇいすブログ 数学

1学期期末テスト勉強 数学編

得点アップのための3ステップ

これをやれば、点数アップも夢じゃない!

順番にマジでやってみてね。

中学生は、学校からテスト前課題が出されます。

それを活用するのが、一番効率の良い定期テスト用の勉強です!

市販の問題集などやらなくていいよ。

塾で配付しているテスト前用ワークは仕上げに必ずやってね!

ステップ①:教科書とノートで「基本」を理解する

- まずは教科書の例題をしっかり読む。どうやって解いているか、考え方を理解しよう。

- 授業ノートを見返して、先生が強調していたポイントをチェック!

- わからない言葉や公式は、ノートにまとめておく!そうすると復習しやすい。

ステップ②:学校のワークや問題集を「くり返し」解く

- ワークは最低3回やるのがコツ! 繰り返しをしない人が多すぎる!

2回目:教科書を見ずにチャレンジ。

3回目:間違えた問題だけを集中してやる。

自分ひとりで、何も見ないで、解けるようになるゴールです!

- 解けなかった問題には「×」をつけて、あとで絶対見直すこと!

- 余裕があれば、ちょっと難しめの問題にも挑戦してみよう。

- 過去のテストやプリントを使って、時間を計ってみる!制限時間内で処理しないとダメだからね!

- ケアレスミスを防ぐために、途中式をしっかり書くのが大事!めんどくさがってしない人が多い××

テスト直前のポイント

- 前日は「できなかった問題の見直し」に集中。(テスト範囲は前日までに全部見渡しておいてね)

- 夜ふかしはNG!しっかり寝て、頭をスッキリさせよう。”オール”とかは絶対やめよう!

ただいま学習塾faithでは、期末テスト対策中です。

ふぇいす生は、学校の定期テストも高得点を叩きだしています。

入塾を希望される方は、入塾時学力診断テスト受験の予約をお願いします。

TEL:06-6961-0145 毎週土曜日3時から行っています。

そのあと、保護者の方に入塾説明・学習相談を行います。

ご都合が悪い場合は、別日に設定しますので、ご相談ください。

勉強はできると楽しいよ!

学習塾faithで、一緒に始めよう!

期末テストに勝つ方法!

中間テストが終わったと思ったら、もう期末テストがやってきた。「中間テストに失敗した!」とか「もっと点数が取りたかった!」と思っているなら、次のことを実行しよう。

(ちなみに、厳しいようだけど中学1年生の1学期中間テストで5教科300点台はあまり良くないと思ってね)

まず、今からすぐに、中間テストの範囲の次からの教科書を全部読む(英語はテキストの日本語訳をしておく)

そして、その範囲のワークをし始める。英語は範囲の英単語を覚える作業を始める。国語の漢字も覚え始めよう!

数学や理科は、その範囲のわからないところを塾で質問したりして解消しておく。もちろん、他の教科もわからないところは質問しておく。

学校の授業中に先生が話す期末テストの内容(情報)を聞き漏らさず聞く。で、覚えるべき事を全部覚える。

テスト前には、ワークを3回ほどやり直せば上出来!ここまでやれば、最低400点以上は取れる!(もっと取れるかも)

出題方法や傾向は、中学校によって事情は違うから、微調整はしてね。

とりあえず、早速、今日からやってみよう。

↓これは「奈良パン」

中間テストの勉強の仕方にはコツがある

中間テストの勉強は、

計画的に進めることで効率よく得点アップにつながります。

以下のポイントを押さえて、効果的に学習を進めましょう。

1. 勉強開始のタイミング

遅くても2週間前から始めるのが理想的。

部活動などで忙しい場合は、3週間前から少しずつ取り組むべし。

★普段から地道に勉強しておくのが一番楽ですよ

2. スケジュールを立てる

1週間目:国語・英語・数学を中心に学習。

2週間目:理科・社会の暗記を強化。

テスト前日:復習と苦手分野の確認。

★まず、睡眠時間の確保★眠いと何もはかどりません××

3. 効果的な勉強法

暗記と問題演習を組み合わせる:

用語や公式を覚えたら、問題を解いて定着させる。

★問題を解かないとダメダメ✖ 覚えるだけではダメダメ✖

ワークやプリントは最低3回繰り返す:

1回目は理解、2回目は定着、3回目は確認。

★これはマジな話・・・3回やってる人は高得点取ってます。

やっていない人は、・・・・💦の点数になってますわ(T_T)

音読を活用:

英語や国語の長文は、声に出して読むことで理解が深まる。

★音読は小学生だけのものではない!

4. テスト前日の過ごし方

間違えた問題を解き直す:過去にミスした問題を中心に復習。

★間違ったところだけでいいよ

教科書の長文を読み直す:国語や英語の文章を再確認。

★テスト中に読んでいる場合ではない!

寝る前に暗記項目を見直す:記憶の定着を促す。

★寝る前が効果的

5. テスト後の振り返り

答案を見直し、間違えた原因を分析。

次回のテストに向けて改善点を考える。

★点数だけを見て、落ち込んでいる場合でない!

次につなげるにはどーすればよいか、行動で表して!

これらの方法を実践すれば、

より効果的に中間テスト対策ができます。

中間テストは高得点を目指して

頑張ってください!

学習塾faith 入塾キャンペーン実施中!

ただいま中間テスト対策を地元中学の過去問題を使って実施中!

これまで20年間蓄積した地元中学の定期テストのデータを最大限に活用し、

効率的に得点アップを目指します。

高得点を獲得し、内申点をアップさせよう!

今入塾すると、初期費用20,000円OFF(※集団クラス授業です。個別指導は10,000円OFF)塾代助成カードを使用すると、さらに10,000円OFF

合計30,000円OFFになります! 有効期限 2025年6月30日

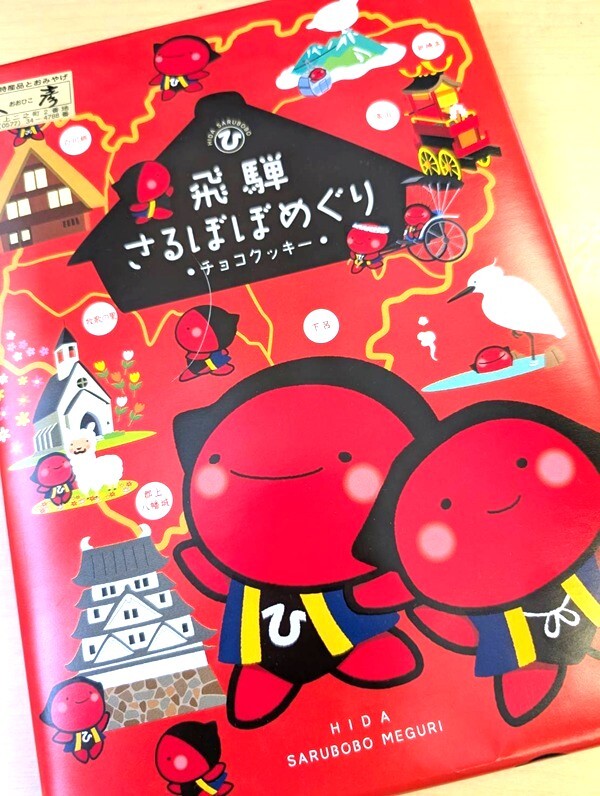

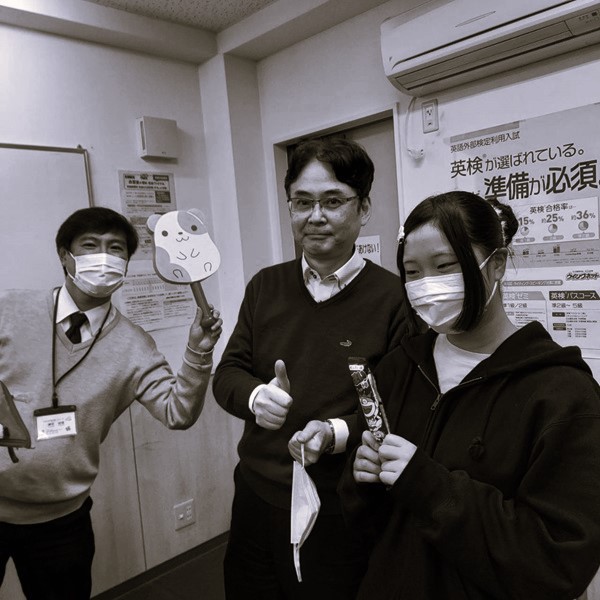

中学3年生が修学旅行のお土産をくれました!

有難くいただきます(#^.^#)

小学生・中学生の冬休みの勉強

街中ではクリスマスツリーが至る所に飾られ、

年の暮れという雰囲気を醸し出しています。

大人たちは、

年末になると今年にやり残したことがたくさん出てきて、

何かと忙しくなります。

子供たちは、

クリスマスプレゼント のゲームやオモチャ、

のゲームやオモチャ、

そしてお年玉 などを考えてワクワクしていると思います。

などを考えてワクワクしていると思います。

大人たちも、そんな子供たちを目を細めて見つめています 。

。

しかし、

その雰囲気をぶち壊すようで申し訳ないですが、

この時期は、

小学生・中学生が勉強をする最適の時期だと思います。

家にいればゲーム三昧、

外はすぐ暗くなるし、

なんせ寒い!

これは冬休みに思いっきり勉強をするしかないでしょう!

ご存じの方もいるかもしれませんが、

実は、

通常の公立小学校や中学校の生徒の大部分は、

それなりの高校や大学に進学するなら

必ず習得すべきことが見事に習得できていません。

「それなりの高校」とは、

近畿大学や

関関同立の大学に

半数くらいが進学している高校です。

一般的な保護者の感覚では、

よほどの受験業界に詳しくない限り、

子供にその辺りの大学に通ってほしい

と思っているのではないでしょうか。

もちろんもっと上を目指す方々もいらっしゃるでしょうが、

あくまでも私のこれまでの感覚で言うと

大半はそんな感じです。

しかし、

算数や国語ができていない小学生や中学生では、

そういった大学に進学できる高校に合格するのは

とんでもなく不可能に近いです。

文系理系の区別に関係なく、

基礎的な知識と能力は

大学教育を理解するのに必ず必要になります。

それを身につけるには、

それなりの高校に進学しなければなりません。

ただし、

私立大学の半分以上は定員割れであるため、

ただ大学生になりたいだけなら誰でもなれます。

しかし、

能力のある大学生になりたいなら

どうしても勉強する必要があります。

では、

その能力はいつ身につけるのでしょうか?

それは、小学生の勉強から始まります。

小学生の間にできるようになるべきことがたくさんあります。

覚えておくこともたくさんあります。

それらの知識や能力が基礎となり、

徐々に高等な知識と能力を得ていきます。

一方で、

同い年の中学受験組は、

年末まで毎日何時間も勉強し、

「年末特訓」や「正月特訓」もあります。

「自分は公立中学に進むから関係ない」

というのは大間違いです。

彼ら彼女らは大学受験で戦う相手になります。

中学と高校で頑張ると思っていても、

ほぼ負けるのは確実です。

現実を見てください。

だから、

中学受験をするかどうかには関係なく、

絶対に必要な知識と能力を

小中学生の間に身につけてほしいと思います。

それには、

長期休みを絶対に使って勉強してほしいです。

時間は戻せません。

なんとか早く始めてほしい

と切に願います 。

。

理解力・読解力の前に

授業をしていて、毎回感じることだが、

何度も同じことを言っているのに、一向に覚えていない生徒がいるということだ。

勉強でも何でもそうだが、

ある事柄を覚えて、それを応用して次の事柄を理解できるようになる。

前回の授業で習ったことを前提にしているのだが、

次のことを教えても理解できないのは

前のことを忘れているからだ。

保護者の方々と話すと、「子どもに読解力や理解力がない」と嘆かれることが多いが、

実は、読解力の前に、

授業を聞いていない、または聞けていないのである。

「読解」や「理解」の前に、

「人の話を聞いていない」、「授業を聞いていない」という問題がある。

少子化時代の子どもたちは、保護者に家庭でじっくりと話を聞いてもらえる。

親は一対一で子どもの目を見つめて話ができる。

しかし、集団指導の授業では、

子どもたちは、いったい誰に向かって話しているのかわからないようだ。

講師が教卓から話していても、自分に話しかけられているとは思っていないため、

前で話している人の言葉は耳に入ってこない。

授業中、他の生徒が間違った解答を言っていたとしても

自分のこととして修正ができない。

すでに講師や他の生徒が発した英単語を全く聞いていないので、

自分が解答する番がきても読めなかったり、わからなかったりする。

集団授業の良い点は、授業全体を聞くことができることだ。

自分が当てられたときの問題だけ習得するのではとても非効率だ。

他人の失敗から自分の実力にできる機会をなくしている。

(得てして、人が間違う問題は自分も間違いやすいのだ。練習している間は、間違った方がよく身につくのだよ)

塾の授業は、学校の授業に比べて時間が少ないため、

授業中は大切 かつ、必要なことしか講師は話さない。

一言一句、聞き漏らしのないように授業を受けてほしい。

そして、その日に聞いてきたことを忘れないようちに宿題をすると

実力が少しずつ付いてくる。

これは単純で、また間違いのない事実である。

ぜひ今日から実践してください!

毎週土曜日3時より「入塾時学力診断テスト」を実施しています。

テスト結果を踏まえて、4時から保護者の方へ当塾の学習指導方針・入塾説明、

今後の進路・学習相談を行っています。

ご予約はお電話でお願いします。

TEL:06-6961-0145(14:00~21:00)

宿題はどっちから?

パンケーキもいろいろ好みがあって、どっちにするか迷う

パンケーキもいろいろ好みがあって、どっちにするか迷う塾の宿題も、英語と数学があると、どっちからするのか迷う?

おそらく数学からする人が多いはず

なぜか?中学生の数学は、取り組みやすいので面倒くささが英語よりマシだから

それはある意味正解!英語はある意味面倒くさい

けど、そういうことで数学の宿題をする人は、おそらくその数学もあまり身につかない

そういう人は、英語も型通りの宿題のやり方(穴埋め、記号選び 等々)をしてしまう

そして、「私は数学の方ができるから、理系だ!」と大きな勘違いをする

それは英語を勉強していないので、「比較的」に数学の点数が少し高いだけ(または英語の点数がメチャメチャ低いだけ)

本当の理系の生徒は英語もできるし、国語もできる(理科、社会はもちろん)

小中学生の塾通いの中で、宿題のやり方だけを見ても、すでに将来の勉強の出来が見えている

つまり考える事から、面倒な事から、「逃げないで!」ということ

さあ、今からしっかり英語にも向き合って宿題をしよう!

少しずつでも進めていけば、必ずできるようになるで

中学1年生の数学

公立中学1年生の諸君、数学の勉強はどうかな?

公立中学1年生の諸君、数学の勉強はどうかな?小学校で習った、「平均・単位量あたりの大きさ」、「速さ」、「割合」、

それから、「比例・反比例」、「比」などなど

さらに「拡大・縮小」「場合の数」など

とても大切な単元で、きちんと理解できていないとついていけなくなる

文字で計算することが多くなるので、分数や少数の計算が不得意なら大変だし、

その上、正負の数もあるので・・

毎年、定期テストで自分の点数が出るまで気づかない人も多い・・

手遅れになる前に、ふぇいすのテスト会の自分の成績を見てね!

そこで!

中1の諸君だけじゃなく、中学生も高校生も、

小学校の算数の本当のやり直しをやってみない?

中学生の数学を本来の意味で理解し、できるようになるには、

小学校の算数の意味を理解するのが一番!

高校数学にもつながるよ

ぜひ一度、個別指導で算数をやってみてね!

本当の意味がわかれば数学も楽しくなるから!

勉強の質

新年は、今、テレビでも話題の上賀茂神社から始まりました!

新年は、今、テレビでも話題の上賀茂神社から始まりました!確かに、そのドラマの主人公の俳優さんもお参りに来られていました!

さて、本日のテーマは、やはり「宿題」ですかね。

嫌で嫌で仕方のない生徒もたくさんいます。

病院でもらう「薬」みたいなもんですから、

宿題も、薬を飲むような感じでやってくださいね!

ただし、薬も人によって効果が違いますが、

宿題も「やり方」によって効果が変わります。

科目によって多少の違いはありますが、基本ポイントは同じ!

そのポイントを外すと効果が下がります。

薬の食前とか食後みたいなもんかな?

なので、先生が授業で説明するやり方をよーく聞いて、

毎日少しずつ前進しよう!

学習の仕方 数学編

数学 mathematics

~「答えを求める数学」から「考える数学」へCHANGE ~

数学(算数)は答えが合ってるか間違っているか、数字をぽんとひとつ出してくるのではなく、

なぜそうなるのかを筋道をたてて推理していく力をつけていく教科です。

数学的なものの見方、考え方を身につけ、論理的思考を養っていきます。

では勉強の仕方を具体的に挙げていくと

(1)まずは例題を見て、解説どおり解いていきます。

なぜそうなるか、ほかにやり方はないのか、常に疑問を投げかけ、ひとつひとつ理解しながら解いていきます。

法則(約束ごと)や数学用語は最低限暗記すべき事項です。

意味を正しく理解して覚えるようにします。

(2)次に、練習問題を自分の力で解けるのかどうかやっていきます。

できなければ、もう一度例題に戻ります。

自分ひとりで最後まで解けるように、途中計算を間違えないことも重要です。

計算の途中もきちんと書き出していきましょう。

答えが間違っていたら、どこでどうまちがえたのかを考えるようにします。

(3)問題集で、問題量をこなしていきます。

さらに応用問題まで解いていきます。

数学は教科書を読んで暗記して終わる教科ではありません。

必ず、問題集を自分の力で解けるよう練習をしないといけません。

【考える数学のポイント】

・文章や図で表された問題は関係をつかんでいくこと。

・関数は、その意味や式・表・グラフについて理解し、変化の様子などの特徴をしっかりつかむこと。

・図形は用語を正しく覚え、筋道を立てて考え、表現は要領よく簡潔にまとめること。

・確率・統計では資料を整理して、読み取ること。

数学(算数)では、計算は問題を解く上で非常に重要です。

考え方があっていても、計算でミスをすると0点になってしまいます。

計算のいまいち弱い人!ぜひとも毎日、できれば朝学校へ行く前に、5分間だけ計算練習をして下さい。

見違えるほど計算力が上がりますよ。

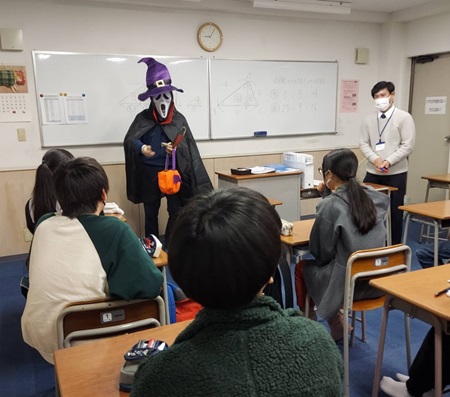

久しぶりに来ました!

これでもコロナ禍の際は自粛していたのよねぇ。

これでもコロナ禍の際は自粛していたのよねぇ。なんで久しぶりやな、出張授業!

前に来た時は中学生が泣いちゃったけど・・(ごめんね)

今日は受験生の中学3年生の数学を教えに来たよ。

ちゃんと授業聞いてる?

毎日、宿題がんばってるか?

でけへん理由ばっかりゆうてたらあかんでー。

本当のスクリームは自分の心の中にいてるぞ!