カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (3)

- 2025年8月 (2)

- 2025年7月 (3)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (7)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2024年4月 (6)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (6)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (6)

- 2022年12月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (21)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (8)

- 2022年2月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (5)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (5)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (6)

- 2019年10月 (7)

- 2019年9月 (2)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (6)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (8)

- 2018年10月 (14)

最近のエントリー

HOME > ふぇいすブログ > 高校生 > 数学が苦手だけど、高1から数学を勉強したい

ふぇいすブログ

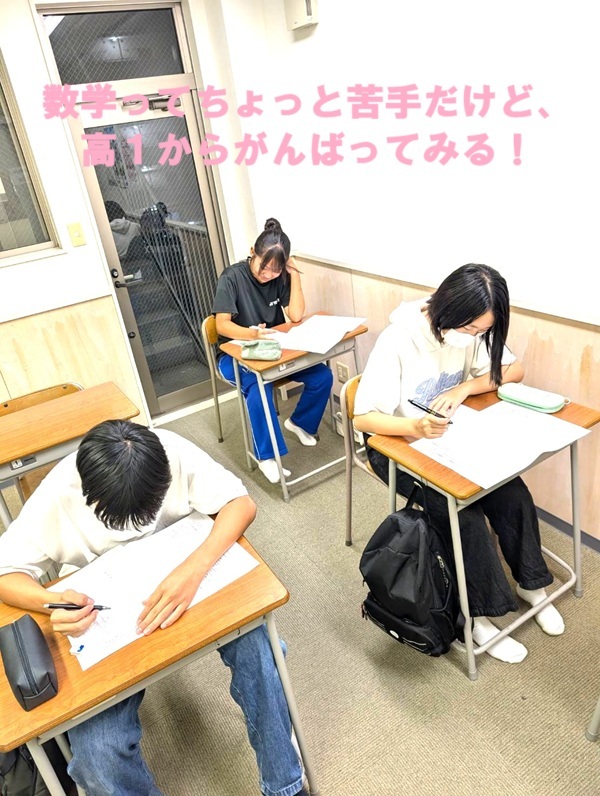

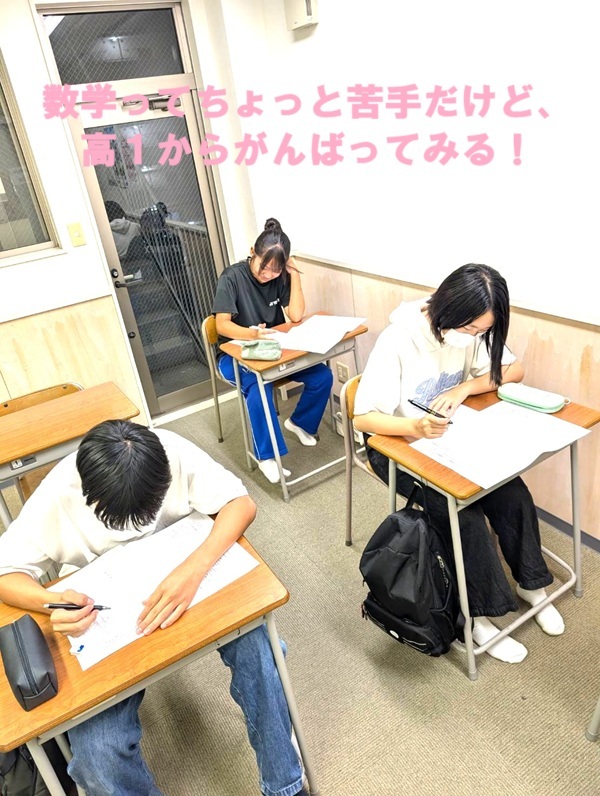

数学が苦手だけど、高1から数学を勉強したい

高校生になって、苦手だった数学を頑張って勉強したい。

毎日どのように過ごしていけばよいでしょうか?

という熱意のある生徒にアドバイスします!

毎日30分〜1時間を目安に

「基礎→演習→復習」の流れを意識して勉強してください。

おすすめ参考書は

「白チャート」

「入門問題精講」

「高校これでわかる数学」などが

基礎固めに最適です。

数学が苦手でも、正しい方法で少しずつ積み重ねれば必ず力はつきます。

以下に、毎日の過ごし方と参考書選びのポイントをまとめました。

毎日の勉強ルーティン(初心者向け)

時間配分の目安

時間配分の目安

平日:30分〜1時間

休日:1〜2時間(復習やまとめに使う)

学習の流れ

学習の流れ

①基礎理解(10〜20分)

教科書や参考書で公式や定義を確認。

図や例題を使ってイメージをつかもう!

②演習(20〜30分)

基礎問題を解く。

わからなければすぐ解説を見て、理解を優先させて!

③復習(週末にまとめて)

間違えた問題をノートにまとめて、再度解き直す。

絶対やろう!

おすすめの習慣

おすすめの習慣

朝の10分で「昨日の復習」

夜の30分で「新しい単元の演習」

週末に「まとめノート」作成

数学が苦手な人におススメの参考書(基礎固め向けです)

数学が苦手な人におススメの参考書(基礎固め向けです)

チャート式基礎と演習(白チャート)

チャート式基礎と演習(白チャート)

教科書レベルの基礎を丁寧に解説

偏差値40~50

入門問題精講

入門問題精講

解説が分かりやすく、基礎から応用への橋渡しに最適

偏差値45~55

高校これでわかる数学

高校これでわかる数学

イラストで図解が豊富で、視覚的に理解しやすい

数学が苦手な人全般

参考:

勉強を続けるコツ

勉強を続けるコツ

●「できた!」を積み重ねる:簡単な問題でも解けたら自信につながります。

●「わからない」を放置しない:すぐに解説を見て、納得するまで考える。

●「毎日やる」ことが最強の武器:短時間でも継続が力になります。

もし「数学を好きになりたい」

「もっと楽しく勉強したい」と思ったら、

faithの先生たちにどんどん聞いてください!!

ただいま、学習塾faithでは、一緒に働く先生を募集しています。

毎日頑張っている生徒たちに

真剣に応えてくれる、先生になりたい方、

一緒に働きましょう!

こちらから応募してくださいね🎵

⇩

https://www.juku-faith.com/recruit/

毎日どのように過ごしていけばよいでしょうか?

という熱意のある生徒にアドバイスします!

毎日30分〜1時間を目安に

「基礎→演習→復習」の流れを意識して勉強してください。

おすすめ参考書は

「白チャート」

「入門問題精講」

「高校これでわかる数学」などが

基礎固めに最適です。

数学が苦手でも、正しい方法で少しずつ積み重ねれば必ず力はつきます。

以下に、毎日の過ごし方と参考書選びのポイントをまとめました。

毎日の勉強ルーティン(初心者向け)

時間配分の目安

時間配分の目安平日:30分〜1時間

休日:1〜2時間(復習やまとめに使う)

学習の流れ

学習の流れ①基礎理解(10〜20分)

教科書や参考書で公式や定義を確認。

図や例題を使ってイメージをつかもう!

②演習(20〜30分)

基礎問題を解く。

わからなければすぐ解説を見て、理解を優先させて!

③復習(週末にまとめて)

間違えた問題をノートにまとめて、再度解き直す。

絶対やろう!

おすすめの習慣

おすすめの習慣朝の10分で「昨日の復習」

夜の30分で「新しい単元の演習」

週末に「まとめノート」作成

数学が苦手な人におススメの参考書(基礎固め向けです)

数学が苦手な人におススメの参考書(基礎固め向けです) チャート式基礎と演習(白チャート)

チャート式基礎と演習(白チャート)教科書レベルの基礎を丁寧に解説

偏差値40~50

入門問題精講

入門問題精講解説が分かりやすく、基礎から応用への橋渡しに最適

偏差値45~55

高校これでわかる数学

高校これでわかる数学イラストで図解が豊富で、視覚的に理解しやすい

数学が苦手な人全般

参考:

勉強を続けるコツ

勉強を続けるコツ●「できた!」を積み重ねる:簡単な問題でも解けたら自信につながります。

●「わからない」を放置しない:すぐに解説を見て、納得するまで考える。

●「毎日やる」ことが最強の武器:短時間でも継続が力になります。

もし「数学を好きになりたい」

「もっと楽しく勉強したい」と思ったら、

faithの先生たちにどんどん聞いてください!!

ただいま、学習塾faithでは、一緒に働く先生を募集しています。

毎日頑張っている生徒たちに

真剣に応えてくれる、先生になりたい方、

一緒に働きましょう!

こちらから応募してくださいね🎵

⇩

https://www.juku-faith.com/recruit/

カテゴリ:

2025年10月17日 16:07

同じカテゴリの記事

自習室を上手く活用するために

自習室をうまく使うために

自習室をうまく使うために

自習室は、静かで集中しやすい環境が整った「学びの場」です。

でも、「自習室に来れば自然と勉強できる」というわけではありません。

大切なのは、

「何を・どのように・どれだけ」勉強するかを、

自分で決めて行動することです。

自習室で勉強がはかどる人の共通点

自習室で勉強がはかどる人の共通点 来る前に「今日やること」を決めている

来る前に「今日やること」を決めている 時間を区切って、集中と休憩をうまく使い分けている

時間を区切って、集中と休憩をうまく使い分けている わからないところは、あとで質問できるようにメモしている

わからないところは、あとで質問できるようにメモしている 周りの雰囲気に流されず、自分のペースで取り組んでいる

周りの雰囲気に流されず、自分のペースで取り組んでいる 自習室を使う前にチェック!

自習室を使う前にチェック! チェック項目

チェック項目

今日やるページや問題は決まっている?

今日やるページや問題は決まっている? 必要な教材・筆記用具はそろっている?

必要な教材・筆記用具はそろっている? スマホはしまってある?(通知オフ)

スマホはしまってある?(通知オフ) 集中できる時間と休憩のタイミングを考えている?

集中できる時間と休憩のタイミングを考えている? 自習室は「自分で学ぶ力」を育てる場所

自習室は「自分で学ぶ力」を育てる場所

最初はうまく使えなくても大丈夫。

「今日は何をやるか」

「どう進めるか」を

少しずつ考えながら使っていくことで、

自分で学ぶ力=自律学習力が育っていきます。

わからないことがあれば、先生やスタッフに相談してくださいね。

自習室をうまく使えるようになると、

勉強のリズムが整って、

成績もぐんと伸びますよ!

2025年10月22日 14:00

高3 公募推薦入試直前 私大対策模試が返ってきた!

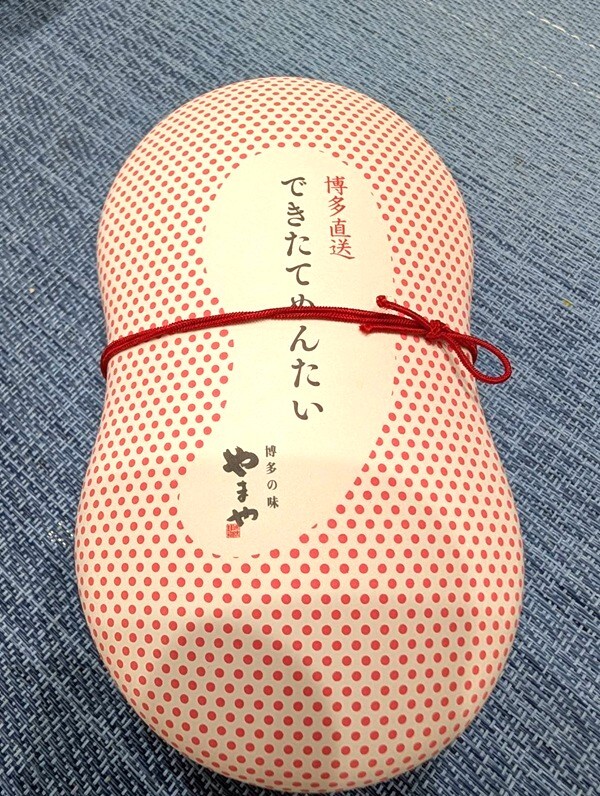

できたてめんたい・・・・生めんたいこ??

たらこのような・・・

なめらかなお味・・・

高3の私立大学対策模試の結果が返ってきました。

私立大学の公募推薦がもうすぐ始まります。

模試が返却されたらやるべきこと

模試の返却は、ただの結果確認ではなく

「次の一手」を考える絶好のチャンスです。

公募推薦入試が迫っている今、

模試結果を最大限に活かすためのステップを整理してみましょう。

模試返却後にやるべきこと

① 結果の分析:点数だけでなく「中身」を見る

- 科目別・分野別の得点を確認

→ どの科目・分野が得意か、苦手かを明確に。

- 設問ごとの正誤チェック

→ ケアレスミスか、理解不足かを分類。

- 時間配分の振り返り

→ 時間が足りなかった原因を探る(解く順番?迷いすぎ?)

② 志望校とのギャップを把握する

- 志望校の過去問と模試の形式を比較

→ 出題傾向や難易度に差があるかを確認。

- 模試の偏差値と志望校の目安を照らし合わせる

→ 推薦に向けて「あと何点必要か」を具体化。

③ 優先順位をつけて対策を立てる

- 苦手分野の克服計画を立てる

→ 例:「英語長文の語彙力強化」「現代文の選択肢の根拠探し」

- 推薦対策の準備を始める

→ 小論文・面接対策は早めに着手。志望理由書の下書きも◎

④ 模試の解き直しをする

- 間違えた問題をもう一度解く

→ 解説を読んだ後、時間を空けて再挑戦。

- 正解した問題も「なぜ正解か」を確認

→ 偶然の正解を防ぐため。

⑤ 学校や塾の先生に相談する

- 模試結果をもとに進路相談

→ 推薦の可能性、併願校の選定など。

- 面接練習や小論文添削をお願いする

→ 第三者の視点が大きな武器に。

公募推薦に向けて意識したいこと

- 「志望理由」の説得力を高める

→ 模試の結果や学びの姿勢をどう結びつけるか。

- 「人物評価」も重視される

→ 模試の努力や改善のプロセスを面接で語れるように。

模試は「合否の予言」ではなく、

「成長のヒント集」です。

結果に一喜一憂するよりも、

次の行動にどうつなげるかが勝負。

もし志望理由書や面接対策の文章を一緒に練りたいときは、

いつでも声をかけてくださいね。

2025年9月 9日 14:00

英検2級 不合格😢 あ~あどうしよう!

ショック!!😢 英検が不合格だった・・・・・・!

英検2級に不合格だったとき、落ち込むのは当然。

でも、ここからの立て直し方次第で、

次の合格がグッと近づきます。

諦めないで! 次がン場ればいいから・・・・

モチベーションを回復し、

再挑戦に向けて前向きに進むためのヒントをまとめました。

一次試験免除を活用する

一次試験に合格していた場合、

次回は二次試験のみの受験が可能です。

これは大きなアドバンテージ。

※免除が適用される期間は1年間

次回申し込み時「1次試験免除申請」を行う必要があります。

モチベーション維持の工夫しよう

「できたこと」を記録する

毎日の勉強で

「今日は音読がスムーズだった」

「意見が2つ言えた」など、

小さな成功を記録すると自信につながります。

仲間や先生と模擬面接をする

一人で練習するより、

誰かに聞いてもらう方が緊張感もあり、

実践力がつきます。

英語に触れる時間を楽しむ

英語ニュースや映画を観る、

英語で日記を書くなど、

試験対策以外の英語時間もモチベーション維持に効果的です。

そもそも、どうして英語を勉強しようと思ったかな?

最初の気持ちを思い出してみて!

私は字幕なしで、映画やドラマを観たいから・・・です。

俳優さんの表情をシッカリ観て、ストーリーを追っていきたいです・・・。

しかし、字幕無しで映画を見るって、これは、非常にハードルが高いらしい。。。。

ま、ボチボチ頑張ります!!

2025年8月18日 19:03

暑すぎる夏に、勉強のモチベーションを上げる!

暑すぎる夏には、勉強に向かう気力も溶けそうですよね。

でも、そんな時こそ意識して、勉強へのモチベーションを上げていきましょう!

夏ならではの工夫でやる気UP!

• 「夏限定」目標を設定する

例:「夏休みの間にこの参考書を終える」

「1日1問、難問チャレンジ」など、

期間限定の目標で、達成感を味わおう!

• ごほうびを用意する

冷たいアイス、推しの動画視聴、ゲームタイムなど、

小さな楽しみを勉強の後に用意しておくと、自然と机に向かう理由になるよ!

• 涼しい場所で学習

図書館やカフェ、自宅の快適スペース

学習塾faithの自習室など、

場所を変えるだけで

気分が切り替わり集中力もUP。

“夏の努力”は秋に花開く!

「みんなが遊んでいる時間に自分は未来への種をまいてる」と思うと、

特別な使命感が湧いてくる!!

夏の勉強は、2学期のスタートダッシュにつながります。

早めに理解を深めておくことで、テストや成績でもリードできるかも。

勉強の合間に、

風鈴の音を聞いたり、

かき氷を食べたりして、

ちょっとした「夏」を感じるのもモチベーションになるよ!

キウイも疲労回復や、免疫力アップなど、

さまざまな元気がでる効果が期待できるらしいよ!

でも、そんな時こそ意識して、勉強へのモチベーションを上げていきましょう!

夏ならではの工夫でやる気UP!

• 「夏限定」目標を設定する

例:「夏休みの間にこの参考書を終える」

「1日1問、難問チャレンジ」など、

期間限定の目標で、達成感を味わおう!

• ごほうびを用意する

冷たいアイス、推しの動画視聴、ゲームタイムなど、

小さな楽しみを勉強の後に用意しておくと、自然と机に向かう理由になるよ!

• 涼しい場所で学習

図書館やカフェ、自宅の快適スペース

学習塾faithの自習室など、

場所を変えるだけで

気分が切り替わり集中力もUP。

“夏の努力”は秋に花開く!

「みんなが遊んでいる時間に自分は未来への種をまいてる」と思うと、

特別な使命感が湧いてくる!!

夏の勉強は、2学期のスタートダッシュにつながります。

早めに理解を深めておくことで、テストや成績でもリードできるかも。

勉強の合間に、

風鈴の音を聞いたり、

かき氷を食べたりして、

ちょっとした「夏」を感じるのもモチベーションになるよ!

キウイも疲労回復や、免疫力アップなど、

さまざまな元気がでる効果が期待できるらしいよ!

2025年8月 4日 17:58

模試が返ってきたら、どうすればよいか?

模試が返ってきたあとの、具体的な行動は?

模試が返却されたあとは、

「結果を見る」だけで終わらせず、

次につながる行動を取ることが合格への近道です。

ここからが本番!という気持ちで取り組んでください。

ステップ①:自己分析を深掘りする

得点・偏差値・判定は“入口”にすぎない

合否判定に一喜一憂せず、

「どの科目で何点足りなかったか」

「どの分野が弱かったか」を冷静に分析。

ミスの種類を分類する

・知識不足(知らなかった)

・理解不足(わかっていたつもり)

・ケアレスミス(計算・読み間違い)

・時間配分ミス(最後まで解けなかった)

・正答率の高い問題での失点に注目。

他の受験生が正解している問題を落としていたら、優先的に復習すべきポイントです。

ステップ②:復習と解き直し

・間違えた問題は“解説を読む前に”もう一度解く

自力で解けるかを確認することで、理解度が明確になります。

・「弱点ノート」を作る

間違えた理由・解法のポイント・次回の対策を記録。

模試ごとに1枚にまとめると見返しやすいです。

・なんとなく正解した問題もチェック

勘で当たった問題は、次回落とす可能性大。

根拠を確認しておきましょう。

ステップ③:学習計画に落とし込む

・模試結果から“次の目標”を設定

例:「英語長文の時間配分を改善」

「数学の図形問題を週5問解く」など、具体的な行動に落とし込む。

・苦手分野を優先的に補強

模試は“教材”でもあります。

解説冊子を使って類題を解く、参考書で該当単元を復習するなど。

・次回の模試を“リベンジの場”にする

「前回のミスを潰す」

「得点を○点伸ばす」など、明確な目標を持って臨むと成長が加速します。

習慣化のコツ

模試の復習は3日以内に終わらせること!!やるしかない!

以上、模試が返却されたら具体的に行動することを取り挙げてみました。

問題を解くことでわからなかったら、聞いてくださいよ!

先生を使ってね!

モチベーションを上げたかったら、塾に来て先生たちと話して!

勉強しようって、ぐんぐん気分が盛り上がってくるよ

自習室に来て、

机に座って、

まず、シャーペンを持って

始めていこう!

「次頑張る!」では、全然あきませんで!

⇩ 前向きなコメントと行動する高校生 I君 です。

模試が返却されたあとは、

「結果を見る」だけで終わらせず、

次につながる行動を取ることが合格への近道です。

ここからが本番!という気持ちで取り組んでください。

ステップ①:自己分析を深掘りする

得点・偏差値・判定は“入口”にすぎない

合否判定に一喜一憂せず、

「どの科目で何点足りなかったか」

「どの分野が弱かったか」を冷静に分析。

ミスの種類を分類する

・知識不足(知らなかった)

・理解不足(わかっていたつもり)

・ケアレスミス(計算・読み間違い)

・時間配分ミス(最後まで解けなかった)

・正答率の高い問題での失点に注目。

他の受験生が正解している問題を落としていたら、優先的に復習すべきポイントです。

ステップ②:復習と解き直し

・間違えた問題は“解説を読む前に”もう一度解く

自力で解けるかを確認することで、理解度が明確になります。

・「弱点ノート」を作る

間違えた理由・解法のポイント・次回の対策を記録。

模試ごとに1枚にまとめると見返しやすいです。

・なんとなく正解した問題もチェック

勘で当たった問題は、次回落とす可能性大。

根拠を確認しておきましょう。

ステップ③:学習計画に落とし込む

・模試結果から“次の目標”を設定

例:「英語長文の時間配分を改善」

「数学の図形問題を週5問解く」など、具体的な行動に落とし込む。

・苦手分野を優先的に補強

模試は“教材”でもあります。

解説冊子を使って類題を解く、参考書で該当単元を復習するなど。

・次回の模試を“リベンジの場”にする

「前回のミスを潰す」

「得点を○点伸ばす」など、明確な目標を持って臨むと成長が加速します。

習慣化のコツ

模試の復習は3日以内に終わらせること!!やるしかない!

以上、模試が返却されたら具体的に行動することを取り挙げてみました。

問題を解くことでわからなかったら、聞いてくださいよ!

先生を使ってね!

モチベーションを上げたかったら、塾に来て先生たちと話して!

勉強しようって、ぐんぐん気分が盛り上がってくるよ

自習室に来て、

机に座って、

まず、シャーペンを持って

始めていこう!

「次頑張る!」では、全然あきませんで!

⇩ 前向きなコメントと行動する高校生 I君 です。

2025年7月12日 19:42